すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

すららは、不登校の子どもたちが家庭で安心して学習できる環境を提供するだけでなく、学校の「出席扱い制度」にも対応しやすい設計がされています。

これにより、通学が難しい子でも自宅での学習が公式に認められ、出席日数としてカウントされるケースが増えてきています。

出席扱いにするかどうかは学校や自治体の判断によりますが、すららはその基準を満たすだけの学習管理・支援体制が整っているため、実際に多くのご家庭がこの制度を利用できています。

学校側にとっても、きちんとした証明が出せる教材というのはとても大切な判断材料になるので、安心して相談できるのもすららの強みです。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららが出席扱いとして認められやすい大きな理由のひとつは、学習の質が高く、かつその進捗を「見える化」できる点にあります。

単に勉強をしたという主観的な話ではなく、客観的なデータとして記録が残るので、学校側も判断しやすくなるんです。

これによって、保護者が細かく報告を用意しなくてもスムーズに対応できる環境が整っています。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららには、どの教科をいつ・どれくらい学習したのかが詳細に記録される機能があり、これをそのままレポートとして出力できます。

このレポートは学校や教育委員会に提出するための正式な書類として活用されるケースが多く、信頼性の高い証明資料として役立ちます。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

保護者が毎回ノートに記録したり、写真を撮って証拠を残す必要はなく、すららのシステムが自動で学習履歴を保存・整理してくれます。

これがそのまま学校への報告資料として使えるため、家庭の負担も減りますし、学校側も「確かに学習している」と安心して出席扱いにしやすくなるんです。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

すららでは、一人ひとりの学習ペースや理解度に応じて、個別最適な学習計画を立ててくれる仕組みがあります。

学習内容がただ提供されるだけでなく、どの単元をいつ・どの順番で学ぶかといった部分まで、すららコーチがしっかり設計してくれるため、無理なく続けられるようになっているんです。

この「継続性」と「計画性」が両立していることは、学校側へのアピール材料としても非常に有効です。

単に教材をこなすだけではなく、支援のプロが見守る中で学習を続けているという事実は、不登校のお子さんにとっても信頼の土台となります。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

家庭学習ではどうしても「続けられるか不安」「つまずいた時に立ち直れない」といった悩みがつきものですが、すららにはすららコーチという心強い存在がいます。

コーチは定期的に進捗を見ながらアドバイスをくれるので、自然と学習が習慣になりやすく、継続しやすい環境が整っています。

このように、人のサポートがあることで、計画的かつ一貫した学びを学校側にも証明しやすくなるのが、すららの大きな強みです。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららには、子ども一人ひとりに合わせた学習計画を立ててくれる「すららコーチ」がいます。

このコーチが学習の進み具合や理解度を見ながら、無理のない計画を組んでくれるため、親が毎回サポートしなくても安心して任せられるんです。

また、継続的に様子を見ながらアドバイスをしてくれるので、つまずいたときにもすぐに立て直すことができます。

こうした継続サポートがあることで、長期的に見ても安定した学習習慣をつくりやすいのが魅力です。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

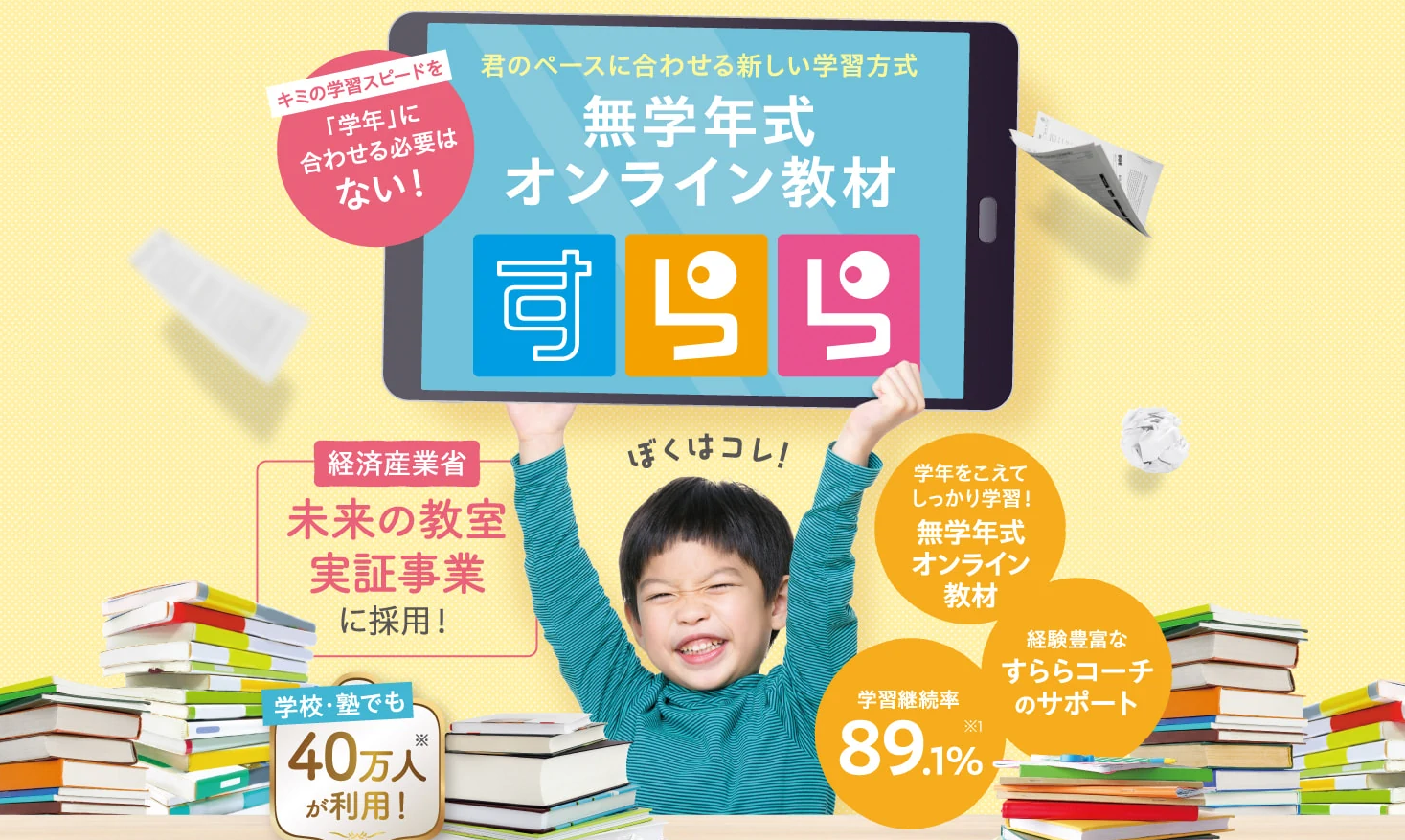

すららの特徴のひとつに「完全無学年式」のカリキュラムがあります。

これは、学年に縛られず、自分の理解度に合わせて学べる仕組みで、たとえば「小4の子が小2の算数からやり直す」といったことも自由にできるんです。

反対に得意な教科は先取り学習も可能で、「わからない」をそのままにしない柔軟な対応が可能です。

学習の遅れや進度のばらつきに悩む家庭にとって、無理なく続けられるありがたい設計です。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

すららが不登校支援に強いとされる理由のひとつに、家庭・学校・教材側の三者が連携しやすい設計になっていることが挙げられます。

学習は家庭だけで完結するものではなく、学校との連携があってこそ出席扱いとして認められるため、すららではそのための支援が非常に充実しているんです。

学校に対して必要な情報を正しく提出できるように、保護者が不安なく動けるサポート体制が整っており、「ちゃんと通っていないのに出席扱いになるの?」と疑問を持つ先生方にも、きちんと説明しやすいように配慮されています。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

不登校のお子さんがすららを通じて出席扱いとなるには、いくつかの書類提出が必要です。

すららでは、そうした書類の書き方やどのタイミングで提出すればよいかを丁寧に案内してくれるため、初めて申請する保護者でも安心して進められるようになっています。

ひとりで悩むことなく、手続きがスムーズにできるようにサポートしてくれるのが嬉しいポイントです。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

すららの専任コーチは、学習の進捗をもとにしたレポートを学校へ提出する際にも、しっかりとサポートしてくれます。

必要に応じてフォーマットの提供があり、記入方法のアドバイスや提出までの流れについても案内してもらえます。

保護者が1から手探りでやらなくてもいいというのは、とても心強いサポートです。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

すららでは、担任の先生や校長先生と保護者が連絡を取りやすくなるような橋渡しのサポートも行っています。

すららの公式サイトにある説明資料をそのまま使えるようにしたり、先生に見せられるレポートをわかりやすい形で用意してくれたりと、学校側にとっても受け入れやすい環境を整えてくれるのが特徴です。

このような連携ができることで、学校側の理解も深まり、出席扱いとしての認定がスムーズに進むケースが増えています。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、文部科学省が示す出席扱いの条件に合致した教材として、全国の自治体や教育委員会で導入された実績があります。

不登校支援においては、単なる家庭学習用ツールではなく、学校教育の一環として認められるかが非常に重要ですが、すららはその点でもしっかり評価されています。

学校側としても、すららを使っている生徒の学習状況を確認しやすく、実績のある教材ということで安心して取り入れやすいのが特徴です。

保護者にとっても、自治体とのやりとりがスムーズに進むというメリットがあります。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららは、すでに全国の多くの教育委員会や学校と連携して不登校児童の学習支援に活用されてきた実績があります。

この実績があることで、学校側も受け入れやすく、保護者が説明する際にも「前例がある」という安心感をもって話ができるのが魅力です。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

文部科学省の「出席扱い制度」のガイドラインに対応する形で、すららは不登校支援教材として公式に紹介されることもあります。

このような公的な後押しがあることで、学校や教育委員会も導入を前向きに検討しやすくなっています。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

家庭での学習が出席扱いとして認定されるには、その学習環境が「学校に準ずる」ことが求められます。

すららは、まさにその基準に合った内容と設計がされていて、学習指導要領に基づいた教材構成や、習得状況の可視化、フィードバック機能など、教育機関にとっても納得できるポイントがしっかり揃っています。

だからこそ、保護者が申請する際にも、安心して「すららを使っています」と伝えることができるんです。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららの教材は、小学生から中学生まで、学校の学習指導要領に沿って作られています。

そのため、家庭学習であっても学校の授業と同じレベルの学びが実現でき、出席扱いとしての説得力がある学習内容となっています。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

すららは、ただの動画視聴やプリント学習とは異なり、学習内容に対する理解度を自動でチェックし、その結果に応じたフィードバックが行われる仕組みになっています。

学校のテストや評価に近い形で成果を確認できるため、「きちんと勉強している」と学校側にも伝えやすいのが魅力です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

不登校のお子さんが家庭で学習している場合でも、条件を満たせば「出席扱い」として認められる制度があります。

すららはこの制度に対応した教材のひとつとして、全国で活用されている実績があります。

出席扱いになるには一定の手続きが必要ですが、難しいものではありません。

すららを使っていれば、その多くがスムーズに進められるようなサポートも用意されています。

以下に申請のステップをご紹介しますので、順を追って確認していきましょう。

申請方法1・担任・学校に相談する

出席扱いの申請を考えている場合、まず最初にするべきことは、担任や学校への相談です。

いきなり教育委員会や役所に動くのではなく、まずはお子さんの通う学校に「在宅学習を出席扱いにできるか相談したい」と伝えることで、学校側と連携が取りやすくなります。

実際の判断は校長先生が行いますが、担任の先生が間に入ってくれることで話が進みやすくなることが多いです。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

出席扱いとして認められるには、いくつかの書類提出と条件確認が必要になります。

たとえば、「家庭での学習内容が学校の指導要領に準じているか」「学習状況の記録が客観的に残されているか」といった点です。

すららでは、これらの条件に合致する教材設計がされているため、必要な学習レポートや履歴も簡単に準備できるようになっています。

学校に確認しながら、すららの機能を活用してスムーズに申請を進めていけます。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

出席扱い制度の申請において、すべてのケースで診断書が必要になるわけではありませんが、不登校の理由によっては医師の診断書や意見書が求められることがあります。

とくに精神的な不調や発達障害が関係している場合には、家庭での学習継続が適していることを医学的な視点で伝えることが、制度の適用をスムーズに進めるカギになります。

提出が必要かどうかは学校との相談で確認し、必要であれば早めに準備しておくと安心です。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

学校側が「なぜ登校が難しいのか」を客観的に理解するために、医師の意見が必要になることがあります。

とくに制度の適用を初めて受ける場合には、診断書の有無が申請の判断材料になることもあるので注意が必要です。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

診断書には、「現在の状態」「登校が困難な理由」「家庭学習での継続が望ましいこと」などが記載されることが一般的です。

診断を受ける際には、すららを使っていることや自宅学習を継続していることを医師に伝えると、より具体的な内容を書いてもらいやすくなります。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

すららを利用して出席扱い制度の申請を行う場合、学習記録の提出がとても重要になります。

すららでは、日々の学習履歴や進捗が自動で記録されており、それをレポートとして出力する機能があります。

このレポートを学校へ提出することで、「しっかり学習が継続されている」ことの証明となり、申請が通りやすくなります。

申請前には、学校側とレポートの内容について確認しておくとより安心です。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

すららの管理画面からダウンロードできる進捗レポートには、学習時間・単元・成績などが記録されており、学校側にとっても確認しやすい形式になっています。

提出前に、どの範囲の情報が必要かを担任や校長先生に確認しておくとスムーズです。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

最終的な申請書類は学校側で作成しますが、必要な情報や資料を保護者が事前に用意しておくことで、作成作業がスムーズに進みます。

すららの進捗レポートや医師の診断書などを提出するタイミングで、「このような形で申請をお願いしたい」と具体的に伝えると、学校側も協力的に対応してくれることが多いです。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

すららを使った家庭学習を「出席扱い」として認めてもらうには、最終的に学校長の承認が必要になります。

また、自治体によっては教育委員会の確認や申請を要するケースもあるため、事前に学校側と十分に連携を取っておくことが大切です。

すららは出席扱いの条件に合った学習設計がされているため、学校や教育委員会への説明も通りやすく、過去にも多くの成功事例があります。

焦らず丁寧に進めていけば、制度をしっかり活用することができます。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

出席扱いかどうかの最終的な判断は学校長に委ねられています。

担任の先生に相談しながら準備を進め、すららの学習記録や診断書などの資料を揃えて提出することで、学校長が承認しやすくなります。

無理に押し通そうとせず、協力関係を築くことが大切です。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

一部の自治体では、学校長の判断に加えて教育委員会への報告や申請が必要になる場合があります。

その場合も、基本的には学校側が主導で進めてくれるので、保護者は学校との連携をしっかり取りながら必要書類の提出などをサポートしていく流れになります。

すららのように公的な実績がある教材を使っていれば、説明もスムーズに進めやすいです。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

不登校のお子さんが「出席扱い」を受けられるようになることで、さまざまなメリットがあります。

すららのように、文部科学省のガイドラインに沿って学習できる教材を活用すれば、家庭学習でもその努力や成果がきちんと評価されるんです。

今回は、出席扱いを認めてもらうことによって得られる具体的なメリットについてご紹介します。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

不登校期間が長くなると、どうしても気になるのが「内申点」への影響です。

学校に通えない日数が増えると、評価に影響するのではないかと心配する保護者も多いと思いますが、すららを通じて家庭学習が出席扱いとして認められれば、その心配はかなり軽減されます。

学校の先生に対しても、学習の継続を証明できるので、学ぶ意欲や習慣をしっかり評価してもらいやすくなるのです。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

出席扱いとして認められれば、欠席扱いになる日数が減り、通知表や内申点に大きなマイナス評価がつきにくくなります。

先生も「しっかり学習している」と把握しやすいため、授業への参加姿勢や意欲として好意的に受け止めてもらえることが増えてきます。

中学・高校進学の選択肢が広がる

出席日数が確保できることで、進学の際の選択肢が大きく広がります。

不登校が理由で志望校をあきらめることなく、自信をもって進学に臨める環境を整えることができるのは、出席扱い制度の大きな魅力のひとつです。

学力だけでなく「続ける力」があるという評価にもつながります。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

学校に通えない日が続くと、「授業に追いつけないのではないか」「もう取り返しがつかないかも」と感じることがあるかもしれません。

でも、すららを活用すれば、自宅での学習を継続的に進めることができるので、そういった不安を大きく軽減することができます。

自分のペースで確実に理解を積み重ねられるからこそ、遅れを気にする必要がなくなり、心にゆとりを持って学習と向き合えるようになるのです。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

すららは無学年式の教材なので、学年に関係なく「わからないところ」から学び直すことができます。

授業の進度に合わせる必要がないので、学校よりも理解しやすいと感じるお子さんも多いです。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

「できた」「わかった」という実感を積み重ねることで、自己肯定感を保ちやすくなります。

不登校の影響で自信を失いがちな子どもたちでも、すららのように自分のペースで学べる教材があると、前向きに学習に向き合えるようになります。

メリット3・親の心の負担が減る

子どもが不登校になると、親としては「どうしたらいいのか」と悩みや不安が尽きません。

そんなとき、すららのように家庭学習を支えてくれる教材と、学習面でアドバイスをくれるすららコーチの存在があることで、親も1人で抱え込まずに済むようになります。

家庭・学校・教材の三者が連携できる環境が整えば、親の気持ちも軽くなり、子どもにとっても安心できる毎日につながっていきます。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

すららでは、子どもだけでなく保護者へのサポートも手厚く設計されています。

学習計画や進捗の相談ができるすららコーチがいることで、「ちゃんと見てくれる人がいる」という安心感が生まれ、親がすべてを管理しなければならないというプレッシャーが和らぎます。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららを活用して出席扱いを目指す際には、制度を正しく理解し、適切な手続きを進めていくことが大切です。

ただ教材を使っているだけでは出席扱いにはならないため、学校との連携や事前準備を怠らないようにしましょう。

ここでは、実際に申請する上で気をつけておきたいポイントをいくつかご紹介します。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

出席扱いを認めてもらうには、学校側がすららの仕組みや制度について正しく理解してくれていることが前提になります。

担任の先生だけで判断するのは難しい場合が多いため、最初から教頭先生や校長先生も含めて相談するのがおすすめです。

すららが文部科学省のガイドラインに基づいた教材であること、学習記録や進捗のレポート提出が可能であることを丁寧に説明することで、理解を得やすくなります。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

すららが出席扱いの条件に合致する教材であることを伝える際には、感情的に話すよりも、制度の趣旨や文科省の指針に基づいて冷静に説明することが大切です。

教師側も制度についての知識が浅いことがあるため、資料をもとに丁寧に伝える姿勢が大事になります。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

すらら公式サイトなどからダウンロードできる出席扱い対応資料を用意しておくと、話が通りやすくなります。

担任の先生だけに任せず、できれば教頭先生や校長先生にも早い段階で相談を持ちかけると、スムーズに承認を進めてもらえるケースが多いです。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

出席扱い制度の申請において、学校側が「なぜ通学が困難なのか」を客観的に把握するために、医師の診断書や意見書を求められるケースがあります。

とくに体調不良や精神的な不調が不登校の背景にある場合には、その理由と家庭学習の妥当性を示す書類が必要になることが多いです。

家庭で学び続ける意欲や環境が整っていることをきちんと伝えられるよう、診断を受ける際には事前に準備しておくと安心です。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

学校側は、出席扱いの妥当性を判断するために医学的な根拠を求める場合があります。

身体や心の不調があるときには、第三者の証明として医師の診断書が重要な役割を果たすことがあります。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診察の際に「学校から出席扱いに必要な書類を求められている」と伝えると、スムーズに対応してもらえることが多いです。

すららを使って家庭学習を継続していることも一緒に伝えると、医師も状況を理解しやすくなります。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書の内容によっては、学校側の印象が大きく変わることがあります。

家庭学習の実施状況や子どもの学ぶ意欲を具体的に伝えることで、「この子には学習環境が整っている」と前向きに記載してもらえる可能性が高まります。

注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

出席扱いとして認められるためには、ただ自宅で勉強しているだけでは不十分で、「学校の授業と同程度の学習」が行われていることが重要になります。

すららは文部科学省の学習指導要領に準拠しており、カリキュラム内容もバランスよく設計されていますが、利用する側も「自習」と「授業の代替」との違いをきちんと理解しておく必要があります。

出席扱いの条件として、学習内容や時間が適切かどうかを学校がチェックする場合もあるため、しっかり意識して取り組むことが大切です。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

市販のドリルや自由な読書だけでは「出席扱い」として認められにくく、カリキュラムに基づいた体系的な学習が求められます。

すららのように、学校教育に準拠した教材を使っているかどうかが判断のポイントになります。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

明確な時間のルールがあるわけではありませんが、学校での学習時間に近づけることで、学校側にも納得してもらいやすくなります。

集中力に配慮しながらも、ある程度まとまった時間を確保する意識が必要です。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

国語・数学・英語などの主要教科だけでなく、理科・社会も含めたバランスの取れた学習が大切です。

学校によっては、特定教科だけの学習だと出席扱いとして認めにくい場合があるため、事前に学校側とすり合わせをしておくと安心です。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

すららを使って不登校中でも出席扱いを目指すには、教材の利用だけでなく「学校との連携」が非常に重要になります。

多くの場合、学校と家庭が学習状況を共有し、信頼関係を築くことが条件になっているからです。

いくら家庭学習をしっかり行っていても、その様子を学校側が把握できなければ、出席扱いとしての判断は難しくなります。

コツコツと学習しながら、進捗や様子を学校に伝えることで、認定されやすくなる環境を作っていくことが大切です。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

教育委員会や学校によって条件は多少異なりますが、共通して求められるのが「学習している証拠」としての報告です。

一方通行ではなく、学校との双方向のやり取りを継続することで信頼関係が深まります。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららでは、学習進捗や学習時間が記録されたレポートをPDFで出力できます。

それを担任や校長先生に定期的に提出することで、学習状況の可視化ができ、出席扱いとしての説得力が増します。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

場合によっては、子どもの様子や学習状況をより深く知るために、学校から家庭訪問や面談を提案されることがあります。

拒否せずに丁寧に対応することで、学校側の安心にもつながります。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

日々の様子や取り組みを共有しておくと、いざというときに話がスムーズです。

とくに担任の先生は出席扱いの調整役にもなるため、信頼関係を築いておくことが、制度利用の成功につながります。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

すららを活用して不登校の出席扱いを申請する際、すべての判断が学校だけで完結するとは限りません。

地域や学校によっては、教育委員会への正式な申請が必要になるケースもあるんです。

その場合、必要書類や証明資料を揃えたうえで、学校を通して申請する流れになります。

教育委員会側に提出する資料については、学校としっかり相談しながら、漏れなく準備していくことが大切です。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

自治体によって申請に求められる内容は異なるため、必ず学校と連携しながら確認しておくことが大切です。

必要であれば、すららの学習記録や保護者の意向書なども添えて、丁寧に準備を進めると安心です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

出席扱いの制度は、法律で決められた明確な手続きというよりは、「学校や教育委員会の裁量」で判断される部分が多いのが現実です。

だからこそ、こちらから積極的に働きかけて、制度の理解を得ることが大切になります。

すららを使って実際に出席扱いになった事例も増えているので、それらを参考にしながら、学校と前向きに対話していく姿勢が成功のカギとなります。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

学校側が出席扱いの対応に慣れていない場合、「本当にこの方法で認めてもらえるのか?」という不安を抱えることがあります。

そこで効果的なのが、他の学校で実際に出席扱いとして認められた事例を紹介することです。

前例があると知れば、学校側も安心して制度の検討に踏み出しやすくなります。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

「他校ではすでにこうした形で出席扱いになっている」と伝えることで、学校側にとっても導入のハードルが下がります。

実際の体験談や事例紹介は、とても説得力のある資料になります。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式ページには、出席扱いに関する具体的な実績や導入事例が掲載されています。

それを印刷して学校に持参すれば、説明する手間も省けますし、視覚的にも伝わりやすくなります。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

出席扱いの申請で見落としがちなのが、子ども本人の「学ぶ意欲」です。

制度の運用にあたって、学校側は「本人が前向きに取り組んでいるかどうか」も重視する傾向があります。

そのため、保護者だけが動くのではなく、本人の声をうまく伝える工夫をすることで、学校からの信頼を得やすくなります。

小さなことでも「本人の意思」が見える場面を丁寧にアピールすることが成功への近道です。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

学習の感想文や「今後の目標」など、本人の言葉で書かれたものは非常に効果的です。

たとえ短くても、気持ちが伝わる内容であれば、十分に説得力を持ちます。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

学校との面談には可能な限り本人も参加し、「家庭で頑張っている様子」や「学習を続けたい意思」を自分の口で話すだけで、学校側の印象が大きく変わることがあります。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いの審査では、短期間の頑張りよりも「継続できるかどうか」が大きな判断材料になります。

そのため、最初からハードルを上げすぎず、子どもにとって無理のない学習計画を立てることが大切です。

毎日コツコツ積み上げられるようなペースで進めることが、結果的に出席扱いの認定につながりやすくなります。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

途中でつまずいて挫折してしまっては元も子もありません。

本人の集中力や生活リズムに合わせた、現実的な学習ペースを最優先で考えることがポイントです。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

すららコーチは、個々の特性やペースに応じた学習計画を提案してくれます。

自分たちだけで計画を立てるのが難しい場合でも、第三者のプロの意見を取り入れることで、無理なく続けやすい計画が完成します。

ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する

すららを活用して出席扱いを目指す際、頼りになる存在が「すららコーチ」です。

すららコーチは単に学習のサポートをするだけでなく、出席扱い制度に必要な書類の準備や提出の相談にも対応してくれます。

特に初めて制度を申請する保護者にとっては、何をどう進めたら良いのか不安になりがちなので、第三者として伴走してくれるコーチの存在が大きな安心材料になります。

わからないことは一人で抱え込まず、積極的に相談することで制度利用のハードルをぐっと下げることができます。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

出席扱いに必要な「学習進捗の証明書類」や「学習レポート」は、自力で整えるのが難しい部分ですが、すららコーチがテンプレートの用意や提出タイミングまでアドバイスしてくれるので心強いです。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

すららは、自宅で学べるオンライン教材として、不登校の子どもたちにも多く利用されています。

文部科学省の通知により、ICTを活用した学習活動が一定の条件を満たせば「出席扱い」と認められるケースもあり、すららはその基準に対応している教材の一つとされています。

実際にすららを利用した保護者からは、「学校に通えなくなった子どもが、すららを通じて学習を継続した結果、出席扱いとして認めてもらえた」という声が多く寄せられています。

学習の記録やレポートもシステム上で管理されているため、学校側にも提出しやすく、出席認定の判断材料として使える点が評価されています。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

学校と相談しながら、すららでの学習記録を提出したところ、継続的な学習の姿勢が評価され、出席扱いになったとのことです。

オンラインでも「自宅で学んでいる」という実績が形になり、不登校でも進学や評価に悪影響を与えずに済んだという点に安心感を持てたそうです。

良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

不登校の子どもにとって「自分のペースで進められる」ことが大きな支えになったという声です。

動画と対話形式で進む学習スタイルが、「やらなきゃ」ではなく「やってみよう」と思えるきっかけになり、少しずつ学習習慣が戻ってきたと感じているとのことです。

良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

親として「何もしない状態」に不安やストレスを感じていた中、すららが少しずつでも学習への一歩を踏み出すきっかけになったという声です。

たとえ短時間でも机に向かう習慣ができたことで、親子の関係が落ち着き、家庭内の空気も明るくなったと感じている方が多いようです。

良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

つまずいた単元までさかのぼって学べる「無学年式」の仕組みが、不登校の原因の一つだった「学力不安」をやわらげたケースです。

キャラクターが登場する解説や、自分のペースで何度でも見直せる仕組みにより、理解が深まり、徐々に自信を取り戻せたとのことです。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

「もう学校には戻れないかも」と思っていた状況から、すららで基礎力をつけることで学習への自信が生まれ、登校の第一歩につながったというエピソードです。

すぐにフル登校を目指すのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら前進できた点に満足しているようです。

悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

特に小学校低学年の子どもにとっては、すららの操作がやや複雑に感じられることがあるようです。

ログインから学習選択までに手助けが必要だったり、集中力が続かなかったりと、結局は親がそばにいないと学習が進まないケースもあるとの声がありました。

「自立学習」を期待していた保護者にとっては、思ったより負担が大きかったという印象のようです。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

すららはキャラクターがナビゲートし、学習をサポートしてくれる設計ですが、継続的に一人で学び続けることに飽きてしまったという口コミも見られます。

特に長期間の学習になると、画面上のやり取りだけではモチベーション維持が難しいという子もおり、「誰かと一緒に頑張る」という感覚を求める家庭には合わないと感じたケースもあるようです。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららを利用して家庭学習を継続していたにもかかわらず、学校や教育委員会が「出席扱い」として認めてくれなかったという声もあります。

文部科学省のガイドラインに則っていても、最終的な判断は学校や自治体に委ねられているため、同じ内容でも対応にバラつきがあるのが現状のようです。

これは親御さんにとって非常に理不尽に感じられる点で、不登校支援の課題として根深い問題といえます。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。

すららは毎月の利用料金がかかるシステムのため、長期間続けていくと家計に負担を感じる家庭もあるようです。

特に不登校が長引くケースでは、1年・2年と継続することも多く、その分コストも積み上がっていきます。

「質は良いけど、継続がネック」という声が複数見られました。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

すららは基礎から丁寧に学び直せる反面、成果が出るまでに時間がかかると感じる人もいます。

とくに長期間学校を休んでいた子どもの場合、いきなり成績アップを期待するのは現実的ではないようです。

ゆっくりペースで理解を深める設計のため、即効性を求める家庭にはやや物足りなさを感じることもあるようです。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららは、不登校の子どもたちにとって「出席扱い」として学習を続けられる貴重な選択肢のひとつです。

文部科学省のガイドラインに準拠し、家庭学習でも学校と同等の学習ができる環境が整っていることから、近年注目を集めています。

ただ、実際に制度を利用するにはいくつかの条件や注意点があるため、保護者の方からは「どこまでサポートしてくれるの?」「出席扱いってどうやって申請するの?」といった質問も多く寄せられています。

ここでは、よくある疑問にわかりやすくお答えしていきます。

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

一部の口コミで「すららはうざい」といった声が見られることがありますが、その多くは「キャラクターの喋り方が合わなかった」「繰り返しの学習に飽きてしまった」といった感想が中心です。

ただし、これらは個人の感じ方による部分が大きく、実際には「楽しく続けられる」「わかりやすい」というポジティブな口コミも多数あります。

実際の使い心地は体験してみないとわからないことも多いため、まずは無料体験などでお子さまとの相性を確認するのがおすすめです。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには「発達障害専用コース」という名称のプランは存在しませんが、発達障害のある子どもにも対応できる個別最適化された無学年式カリキュラムや、すららコーチによる個別サポートが標準でついています。

料金は障害の有無にかかわらず一律で、入会金+月額料金が基本です。

そのため、どの子も平等に質の高い学びを受けられる設計になっているのが特徴です。

詳しい料金体系はコース数や支払い方法によって異なりますので、公式サイトでの確認や資料請求をおすすめします。

関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

はい、すららは文部科学省のガイドラインに準拠した家庭学習教材であるため、条件を満たせば学校での「出席扱い」として認められることがあります。

具体的には、学習記録の提出や学校・教育委員会との連携、そして医師の意見書などが必要になるケースもありますが、すららはそのためのレポート機能やサポート体制が整っているので安心です。

不登校の子でも安心して学べる仕組みがあり、実際に多くの実績もあります。

関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは定期的にお得なキャンペーンコードが配布されており、入会時にそのコードを入力することで、入会金の割引や特典が適用される仕組みになっています。

使い方はとても簡単で、公式サイトの申し込みフォームにキャンペーンコードを入力するだけでOKです。

タイミングによって内容が変わるので、事前に公式サイトや案内メールをチェックしておくと安心です。

関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について

すららの退会方法について教えてください

すららの退会はとてもシンプルに行えます。

公式サイトのマイページにログインし、専用フォームまたはメールで退会手続きを申請する流れとなります。

退会のタイミングによっては、翌月分の料金が発生することもあるので、事前に締切日を確認しておくと安心です。

また、再入会も可能なので、一時的なお休みを検討している場合も柔軟に対応できます。

関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららでは基本的に、初回の入会金と月々の受講料以外に追加料金がかかることはありません。

タブレットなどの学習端末は各自で用意する必要がありますが、それ以外の教材費やシステム利用料などは一切発生しません。

安心して始められる料金設計になっているので、「後からいろいろ請求されるのでは…」といった心配も少ないです。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららでは1人分の受講料で複数人が利用することはできません。

1つのアカウントは1人の学習者専用に設計されており、学習進捗の管理やコーチングサポートも個別に行われるためです。

兄弟で利用する場合は、それぞれの子どもに専用のアカウント契約が必要になります。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースには英語が含まれており、基礎から丁寧に学べるカリキュラムが用意されています。

英語が初めてという子でも、イラストや音声を使って楽しく理解できるように工夫されているため、「英語は苦手…」と感じる子にも取り組みやすい内容です。

中学生以降を見据えて、早いうちから英語に触れさせたいご家庭にも好評です。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららの最大の特徴のひとつが、「すららコーチ」と呼ばれる専任の学習サポーターの存在です。

コーチは、子どもの学習状況や個性に合わせて学習計画を立ててくれるほか、定期的に進捗をチェックしてくれます。

学習が思うように進まないときの相談や、保護者の不安にも寄り添ってアドバイスをしてくれるので、家庭学習が孤独にならず、安心して続けやすい環境が整っています。

参照:よくある質問(すらら公式サイト)

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

不登校の子どもにとって、家庭での学習を「出席扱い」にしてもらえるかどうかは進学や将来の安心にも関わる大切なポイントです。

最近では多くの家庭用タブレット教材が登場していますが、実際に出席扱いとして認められやすい教材は限られています。

この記事では、文部科学省のガイドラインに沿ったサポート体制がある「すらら」と、その他の人気教材を比較しながら、それぞれの違いやメリットについて詳しくご紹介していきます。

出席扱いを目指すご家庭にとって、どんな教材が最適なのかを見極める参考になれば嬉しいです。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

不登校のお子さんの学びを支えるうえで、「出席扱い制度」をうまく活用できるかどうかはとても重要なポイントです。

学校に通えない状況でも、家庭での学習を継続していることが評価されれば、正式に出席として認めてもらえることがあります。

すららはその制度に対応した教材のひとつで、実際に多くの学校や教育委員会で導入されています。

ただし、出席扱いを申請するにはいくつかの条件や準備が必要になります。

このページでは、制度の概要から申請の流れ、注意点までをわかりやすくまとめています。

関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較